スマート農業は、これまでの農業技術に対して最新の情報通信技術を連携させることで、農業生産における効率化や農産物の高付加価値化を目指し、さらには高い農業生産性とコスト削減、食や農における労働の安全などを実現するものになっています。

離農者の増加

スマート農業については、「ロボット技術やICT※1などの先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業」と定義され、農機メーカーやIT企業などで技術開発が進められています。

その背景には農業就業人口の減少と高齢化があります。

農業就業人口は1995年(平成七年)には414万人でしたが、今や半減以下の200万人を割り込む状況にあります。

農業者の平均年齢も近年では69歳を超えるほど高齢化し、利用者の増加に歯止めがかかっていません。

農業形態の変化と規模の拡大

そのような中で、経営体がこれまでの家族中心型から法人型に移行すると共に、経営規模の拡大から農作業におけるより一層の省力化が求められるようになった。

また農地法などの改正により、民間企業の農業参入が容易になったため、法人経営体が増加すると共に、新規農業者の中から「他産業での省力化のノウハウを農業でも生かそう」という動きが出てきています。

さらに、経営体の規模も拡大し、より高い効率性を追求するため、技術革新に向けての研究費や投資を増やしてきたことも、スマート農業化の要因として挙げられます。

生産管理から販売管理まで

最近、播種(はしゅ)から収穫まで農業生産活動全般にわたるスマート農業の製品やサービスなどが登場してきました。

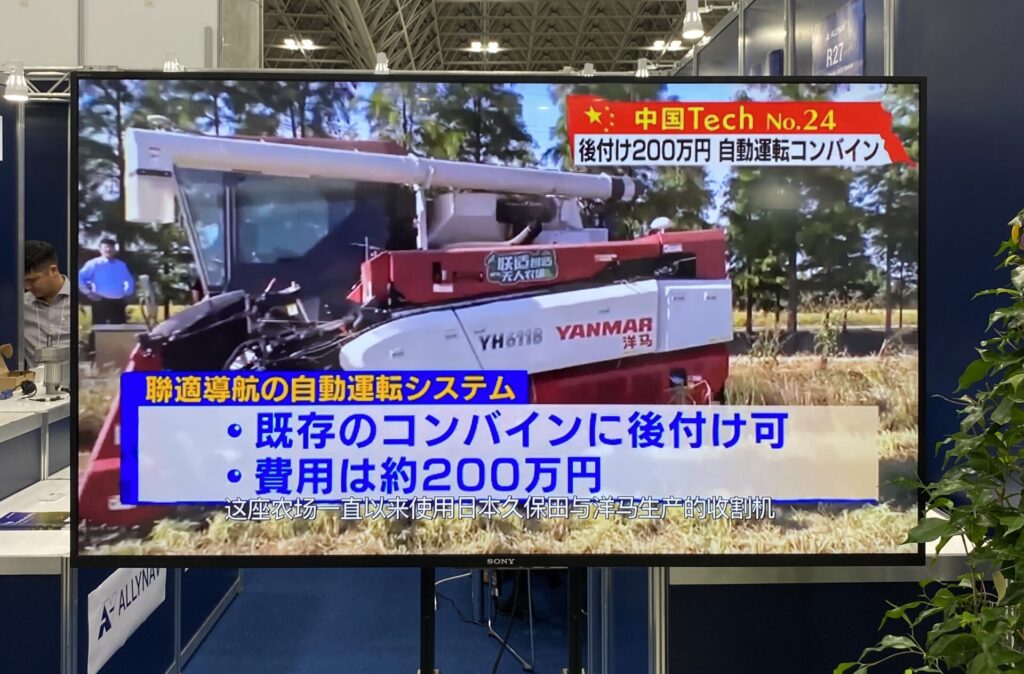

例えば農業では、GPS※2付きで自動運転により農地を駆け巡る耕運機とか、圃(ほば)の気温や湿度、推移などの環境データをセンサーでモニタリングする機械、農薬や肥料を散布できるドローンなどが実用化されてきています。

さらには、農作業の軽減化を図り、農作業における物理的な労働力の負荷を下げ、生産性の向上につなげるために、農業ロボットやアシストスーツといったものまで開発されています。

また、収穫後の流通・販売活動の工程でも、「生産管理システム」に連動する「販売管理システム」などの技術が開発されています。

これらはいずれもICTやAI(人工知能)、ロボット技術などを適宜組み合わせて開発され、スマート農業の一角になっています。

※1ICT:「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では「情報通信技術」と訳されている。

※2GPS:グローバルポジショニングシステム(全地球測位システム)。アメリカによって運用される衛星測位システムを示す。

流通ルートの多様化への対応

六次産業化の取り組みやICT活用の進展によって、直売所での販売やインターネット通販など、農業者が消費者や実需者に農産物を直接販売する取り組みが広がっています。

直接販売は、農業者の顔の見える農産物を鮮度よく、手頃な価格で消費者に提供できるなど、農業者と消費者・実需者の双方にメリットがあります。

農産物流通等の合理化を実現するため、農業者や農業者団体による消費者への直接販売を促進することが必要となっています。

同時に、農業者の努力や創意工夫が消費者にとって適切に伝達されると共に、消費者のニーズも農業者に伝わるような、双方の情報交換ができる環境をICTを最大限に活用して整えていくことが求められています。

農業者は自らの生産した農産物の強みを生かして、高く販売する努力を行う一方で、不必要なコスト増要因を除去できるよう、仕入れ、販売戦略上の取組を行うことが求められています。