⏱読み終わるまで5分

在留資格取消制度とは、簡単に言えば、

『ある特定の事由が存在する場合に、外国人が有する在留資格を取り消してしまう制度』のことです。

この制度は、平成16年の入管法改正によって創設されました。

在留資格取消制度の目的は、在留資格制度のより適切な運用及び公正な出入国の管理です。

目的の中に『公正な出入国の管理』とあるように、出入国の管理は『公正』に行われるので、やましい行いやうっかりミス等の外国人本人が責められるべき理由が無いのであれば、在留資格が取り消されることはありませんので、過度に心配する必要はありません。

しかし、やはり制度自体のことを知っておいた方が、知らない場合よりもうまく立ち回れることは確かです。

そこで、ここでは在留資格が取り消されてしまう際に行われる手続きの流れをご説明します。

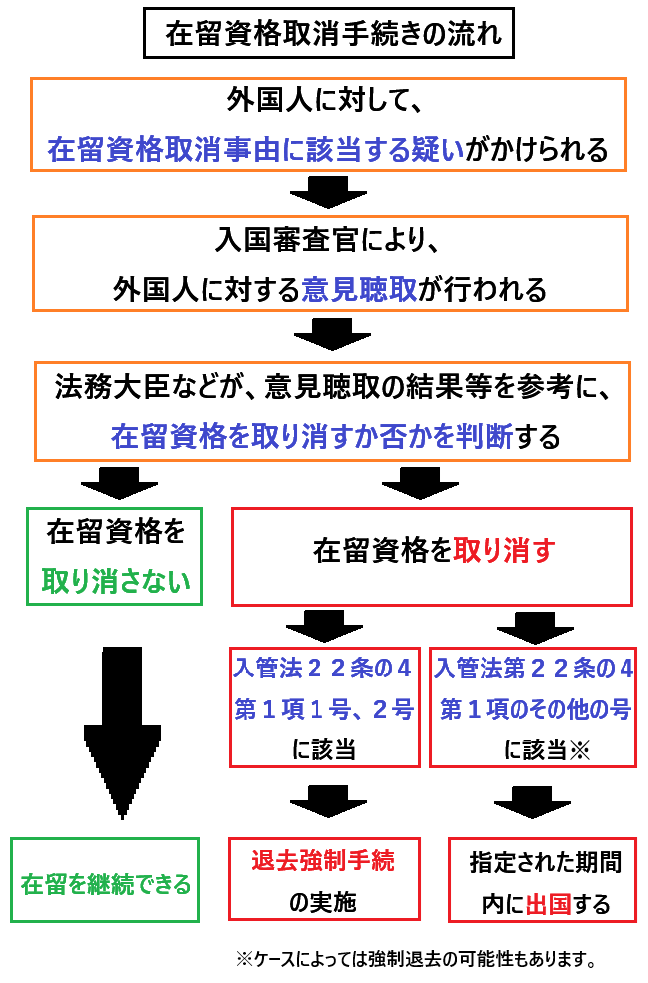

在留資格取消手続きの流れ

『在留資格取消事由』、言い換えると『在留資格を取り消すために定められた条件』に該当する外国人がいるとします。

そのような場合は、法務大臣からの指示を受けて、入国審査官が外国人に対して意見聴取を行います。

意見聴取の後、法務大臣(又は委任を受けた地方入国管理局長)は、意見聴取の結果等を参考に、外国人の在留資格を取り消すか否かを判断します。

在留資格が取り消されなかった場合は、外国人は在留を継続できます。

対して、在留資格取消事由が認められ在留資格が取り消されてしまった場合は、後述する通り、強制退去手続が取られるか、又は出国をすることとなります。

在留資格取消手続の流れの概要は上記の通りです。

それでは、在留資格取消手続に関する事項について詳しく見ていきましょう。

在留資格取消事由(在留資格が取り消されるケース)

『在留資格取消事由』とは、 『在留資格を取り消すために定められた条件』のことです。

それでは、具体的にはどのような在留資格取消事由があるのでしょうか?

在留資格取消事由は、入管法22条の4第1項1~10号に列挙されています。

そして、それらの在留資格取消事由は、下記の通り2つの区分に大別することができます。

★第1号~第4号: 上陸許可等の許可に係る事情

こちらの区分は、噛み砕いて言えば『嘘・偽り等を用いて、日本に違法に上陸したという事情』に該当します。

「日本への上陸を許可されたわけではないのに日本に居る者は、日本から出て行ってもらわねばならない」という論理で在留資格取消手続が取られます。

なお、こちらの区分においては『そもそも日本に在留しているはずのない外国人』が対象となっているという事情から、1号及び2号の事由については出国の選択肢がなく退去強制手続のみが取られることとなります。

参考までに、下記に在留資格取消の理由となる事情の第1号から第4号までの内容を記載しておきます。

| 号 | 在留資格取消の理由となる事情 |

| 1 | 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。 |

| 2 | 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。 |

| 3 | 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。 |

| 4 | 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。 |

★第5号~第10号 許可後の特定の事情

こちらの区分は、『適法に日本に上陸し滞在していたが、在留資格取消の理由となる問題が在留中に生じた』というケースに該当します。

ポイントとなるのは、あくまでも適法に上陸した後に『後発的に』在留資格取消事由が生じたという点です。

事後的に在留資格取消事由は生じてしまったが、『日本での在留を開始したという事実』自体には特に問題はないので、1~4号の場合とは異なり、こちらの区分には出国の選択肢がない事由が存在しません。

| 号 | 在留資格取消の理由となる事情 |

| 5 | 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。 |

| 6 | 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 |

| 7 | 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 |

| 8 | 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。 |

| 9 | 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。 |

| 10 | 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。 |

意見聴取

上述の通り、在留資格の取消しに当たっては、事前に入国審査官による外国人に対する意見聴取が行われます。

意見聴取を行う際は、法務大臣は、事前に下記の事項を外国人に通知します。

- 意見聴取の期日

- 意見聴取の場所

- 在留資格の取消しの原因となる事実

この通知は『意見聴取通知書』と呼ばれ、基本的には書面として送達されます。

しかし、急速を要する場合に限っては、口頭で通知される場合もあります。

外国人は、指定期日に通知された場所へと出頭して意見聴取に応じることができます。

なお、この意見聴取は入管法において『法務大臣の義務』として規定されています(入管法22条の4第2項)。

つまり、外国人が自身の意見を主張する機会を与えられないままに、一方的に在留資格取消の決定を受けることは基本的にはないということです。

ただし、外国人が『正当な理由なく』せっかく与えられた意見聴取の機会に応じない場合は、法務大臣は、意見聴取を行うことなく在留資格取消の決定をすることだができるので、注意が必要です。

在留資格が取り消されてしまった後の対応

法務大臣等の判断により、在留資格が取り消されない結果となる場合もあれば、残念ながら在留資格が取り消されてしまう場合もあります。

それぞれの場合に応じて、その後の対応や状況についてみていきます。

★在留資格を取り消さない場合

法務大臣等が在留資格を取り消さないという判断をした場合は、外国人は、それまで通り日本での在留を継続することができます。

★在留資格を取り消す場合

法務大臣が在留資格を取り消すという判断をした場合は、『在留資格取消事由』(在留資格を取り消す理由)に応じて、下記の要領で2通りの対応がとられます。

ケース1:入管法22条の4第1項1号、2号の在留資格取消事由に該当する場合

この場合は、外国人に対して退去強制手続が取られます。

退去強制手続が取られる場合は、外国人は、収容所に収容されることとなってしまいます。

ケース2:入管法22条の4第1項のその他の号の在留資格取消事由に該当する場合

この場合は、退去強制手続が取られるか、又は法務大臣が指定した出国のために必要な期間内に出国することとなります。

退去強制手続と出国のどちらの対応を取るかは、外国人に『逃亡すると疑うに足る相当の理由』があるか否か考慮して判断されます。

簡単に言えば「逃亡してしまいそうなら、仕方ないけど収容するしかない。でも、逃亡する気がないなら穏便に出国をさせてあげよう」ということです。

なお、出国の場合は、指定期間内の在留は合法滞在として扱われ、同期間内にしっかりと出国した場合は退去強制されたことにはなりません。

これに対して、退去強制手続が取られた場合、『過去に退去強制をされたという事実』は上陸拒否事由に該当するので、退去した日から年単位で日本に入国できなくなってしまいます。

退去強制も出国も、どちらも『不本意ながらも日本を去る』という点は同じですが、どちらの対応が取られるかによって、その後の状況がガラッと変わってしまうのです。