1995年に制定された食糧法は、政府が米からの価格安定と適正な流通を確保することを目的としていましたが、わずか9年で大きく改正され2004年からは、農家やJAが自分で判断できる範囲を広げ、売れる米作りを目指したものになりました。

食糧法の正式名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」で、「食料需給価格安定法」と呼ばれていました。

旧食糧管理法(1942年)では、米の生産・流通の実態に対処しきれなくなったことや、ウルグアイラウンド農業合意による米輸入の恒常化、食糧安全保障の中核となる米備蓄の強化、消費者の嗜好の変化などに対応するため、

食糧管理法に代わって1995年11月に制定された法律です。

政府米と自主流通米の総称が旧食管法の「政府管理米」から「計画流通米」に改められ、従来「ヤミ米」と称された「不正規流通米」は「計画外流通米」として制度の中に取り込まれた。

さらに、売り渡し義務が撤廃され、生産者は集荷業者へ販売を委託する以外にも小売店や卸売業者消費者などへ直接販売することが可能になりました。

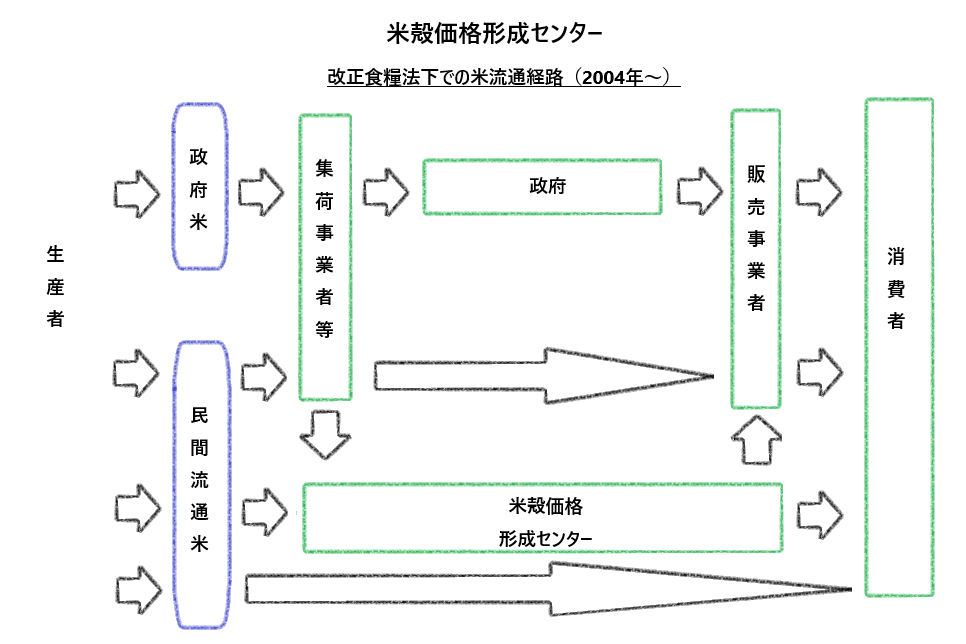

前述の通り、1995年制定の食糧法には計画流通米と計画外流通米の二つの流通方法が明記されていました。

このうち計画流通米には、政府が買い上げる政府米と自主流通米の2種類があり、自主流通米は、自主流通米価格形成センターで、その年の米の出来具合や質によって値段の目安を決められていました。

また、計画外流通米は農家が消費者に直接販売する米で、かつての不正規流通米(ヤミ米)です。

法改正でこれらの区分がなくなり、計画外流通米もブランド米としてスーパーなどで販売できるようになりました。

自主流通米価格形成センターで値段が決められていた米は、有名ブランドや扱い量の多い米だけだったことから、

新たに「米殻価格形成センター※」を作り、産地や銘柄や売買の量などによって価格が決められることになりました。

これにより、政府が価格を決める米は備蓄米などの政府米だけになりました。

さらに、政府が行ってきた生産調整についても、生産者やJAが生産地ごとに生産量の目安を定めて調整を行っていくことが可能になりました。

米については市場原理がより強化されたのです。

※米殻価格形成センター:センターでの入札は当初農家がJA全農の都道府県支部に販売を委託する形で入札に参加する仕組みで、JA全農は事実上唯一の売り手だったが、販売業者の規制が緩和されてセンターの利用が激減し2011年3月に廃止となりました。

販売業者の届出制

生産調整が産地ごとになり、売れる米を量産する一方で、消費者から支持されず競争力を持たない地域の米作りについては、全面的に見直しが迫られることになりました。

また、これまで各地で作られた計画流通前は県単位で集められ、さらに全国組織である全農※が管理し、自主流通米価格形成センターで付けられた値段で大手業者に流通販売を委ねられていましたが、

法改正により年間20トン以上扱うところであれば、誰でも「届出」だけで米の販売が自由にできるようになりました。

さらに、これまで販売でのできなかった計画外流通米も販売できるようになりました。

これにより、農協の役割と地域の米作りの戦略も大きく変わってきました。

地域の農協は米の取り扱いについて、従来のような全農への取次ぎだけでなく、販路拡大や農家の利益確保などについて農協独自の取り組みが求められるようになったのです

※全農:正式には全国農業協同組合連合会で1992年以降はJA全農ともいう。北海道を除く日本全国の農業協同組合。経済農業協同組合連合会、専門農協の連合会などの連合組織。