国際輸送になくてはならない「フォワーダー」貨物利用運送事業者(海貨業者)とは、輸出者の代わりに、通関や船積み手続きを代行してくれる業者のことです。

では、フォワーダーは、どのように「輸出通関手続き」を行っているのか?

今回はフォワーダーが行っている手続きの流れについてご紹介します。

輸出通関手続きの流れ

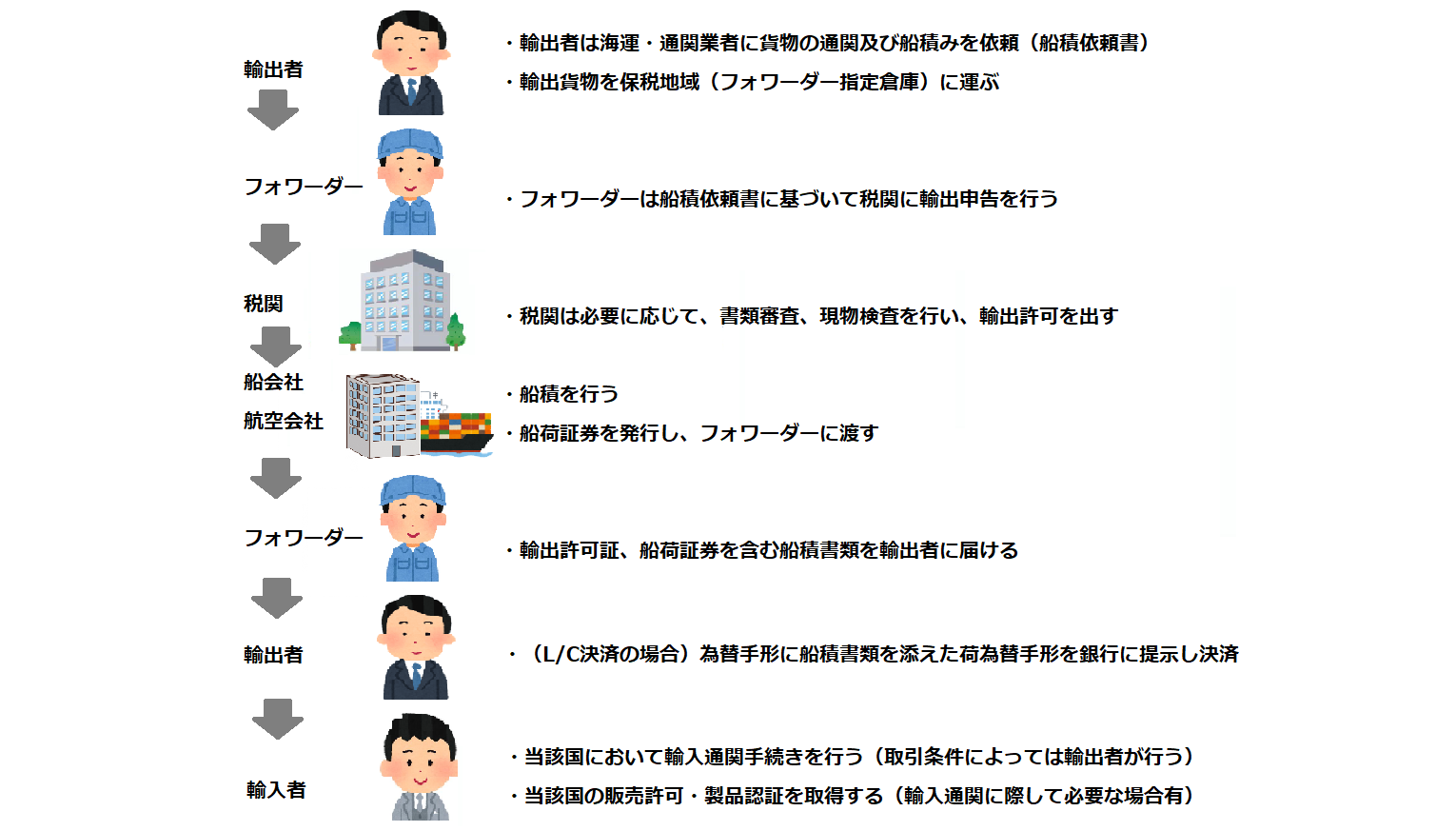

日本から海外へ貨物を輸出するためには、税関より輸出許可を得なければなりません。 輸出許可申請の手続きは煩雑なため、通常は輸出入者はフォワーダーに依頼し、フォワーダーが代理で手続きを行っているのが現状です。

①依頼者(売主)から必要書類・情報を受領

まず、フォワーダーは、通関手続き依頼者(売主)から、船積依頼書※(S/I/Shipping Instruction)、インボイス(Invoice)、パッキングリスト(Packing List)、その他必要な許可証などの書類を受け取ります。

※船積依頼書(S/I)は、インコタームズ「EXW」条件のときは輸入者(買主)から頂く。

※船積依頼書(S/I)は、依頼者(売主)からもらったインボイス、パッキングリストをもとにフォワーダーが作成する場合もあります。

②貨物を保税地域に搬入

依頼者(売主)の貨物を港にある保税地域と呼ばれる場所に搬入します。

③輸出申告書(E/D)を作成

必要に応じて依頼者(売主)から預かった書類をもとに、貨物の状態や数量などを確認し、「輸出申告書(E/D/Export Declaration)」※と呼ばれる書類を作成します。

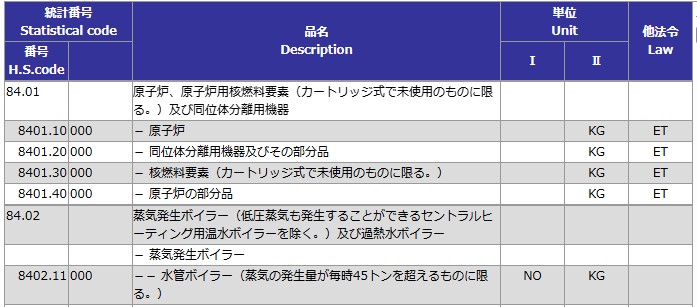

「輸出申告書(E/D)」は、船積み依頼書(S/I)、インボイス、パッキングリストに記載された情報(船積港や荷降港、利用する船便名、商品価格、数量など)のほか、HSコードと呼ばれる税番(輸出統計品目表の番号)※を記載する必要があります。

※輸出申告書で申告する貨物の価格は、輸出船積み以降のコストを含まない価格である、FOB(Free on Board)建てで記載することがルールとなっています。 インボイスの価格がFOB価格以外の場合でも、FOB価格に直して記載することが求められており、ときにはインボイスとの差額を、輸送費や貨物海上保険料の領収書などを税関に提示して説明することもあるようです。

※参考:税関『輸出統計品目表』

④税関への輸出申告

貨物を搬入した保税地域を管轄する税関に輸出申告を行います。 なお、輸出申告は通関士が行います。

通関士は申告書を作成・確認して税関に申告手続きを行いますが、近年では「NACCS」と呼ばれるシステムを使い、オンラインで手続きが一般的になっています。

※参考:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)『輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)のメリット』

⑤税関での書類審査・貨物検査

輸出申告に基づき税関で提出書類を確認し、必要な検査を行ないます。 税関での審査・検査が問題なければ、輸出許可書が発行されます。

なお、輸出通関時に税関から貨物の現物検査を受けることがありますが、フォワーダーや依頼者に無断で検査が行われることはまずありません。フォワーダーは税関からの連絡を受けたら依頼者(売主)に伝え、時には代理人として貨物検査に立ち会います。

「現物検査は依頼者が自ら立ち会うべきでは?」と思われる方も居るかもしれませんが、依頼者が検査日・時間に合わせ、港の保税地域での検査に立ち会うことは実務上難しい場合が大半。フォワーダーの存在は輸出入者にとって、なくてはならない存在なのです。

⑥貨物の搬出、積込み

問題なく通関が完了したら、保税地域から貨物を搬出し、船や飛行機へ積込まれます。

まとめ

以上の流れを踏まえ、下図に輸出通関の流れをまとめました。

該非判定や客観要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を提供する場合

許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。

その他ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

“輸出通関手続き” への1件のフィードバック

現在コメントは受け付けていません。