「HACCP」とは何なのか?

まず読み方ですが、ハサップと読みます。

「HACCP」(Hazard Analysis Critical Control Point)は、宇宙食を作るために考えられた国際的な仕組み。

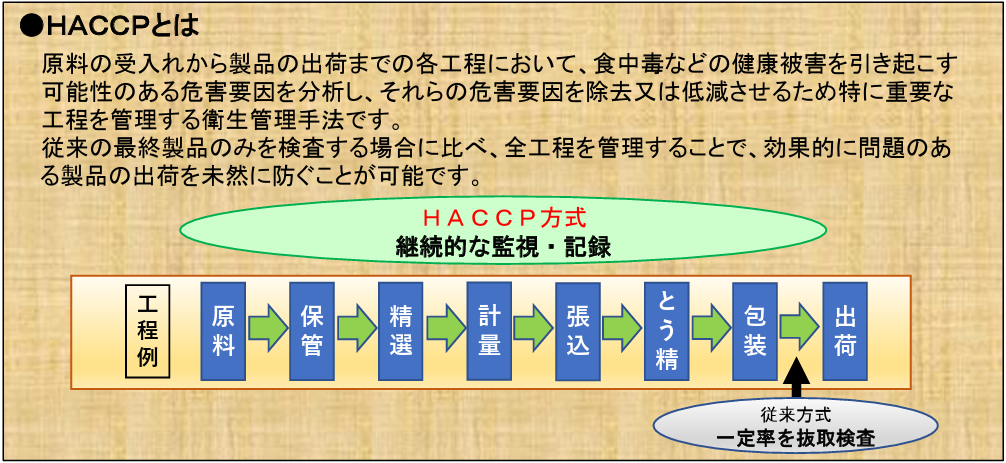

「HA」(Hazard Analysis)=食中毒原因の分析

「CCP」(Critical Control Point)=食中毒原因を制御するため特に重要な作業を決めて管理する。

この考え方は、外国にあるコーデックス委員会という団体が、食中毒予防のルールとして7原則を決めています。

令和3年6月1日から原則として、すべての食品等事業者の方に、このHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが義務付けられました。

ただ、このHACCPには7原則12手順というルールが決まっており、自分たちが製造する食品の食中毒原因分析(文献等調査)から書類作成までを一人で行おうとすると、かなり大変な作業になります。

そのため、厚生労働省はこのHACCPの制度を2つに分けました。

1.「HACCPに基づく衛星管理」

これは主に大規模事業者が対象。

2.「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

こちらは小規模な事業者が対象。

今回は、後者の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について解説します。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは?

これは小規模事業者向けの簡素化した日本独自の制度です。

ここは各事業者団体が作成した手引きを使って行えば良いことになっています。

食品を作ってから検査して安全を確認するのではなく、作る前にあらかじめ食中毒原因を調べておいて、食中毒原因を「つかない」「増やさない」「やっつける」ようにしましょうということです。

やるべき事は「私が作っている食品の重要な食中毒原因は「〇〇」と言うもので、「× ×」と言う方法で管理しています。」と言えるようになり、一緒に働く方たちにも周知することになります。

要は食中毒原因への理解と管理です。

具体的な何をすればいいのか?

①実施する内容は食中毒予防三原則

②衛生管理を「見える化」する

③「見える化」するために、衛生管理計画を作って記録する

手引きの内容が自分たちの製造する食品に当てはまらない場合(参考手引きはここから)

アレンジする必要があると思いますが、その場合のポイントは次の通りです。

①アレンジは可能だが、保健所に相談して安全性を担保する必要がある

②自分の業種に当てはまらない場合は、似た業種を使う

下記参考資料が、厚生労働省が「必要な処置を遵守している」と見なされる内容になります。

やらないとどうなるのか?

①行政指導

⇩

②営業の禁止・停止処分

⇩

③罰則

という流れで行政処分が行われます。

ただし、いきなり処罰される事はありません。

新しい制度なので、当面の間は導入の支援・助言が中心になります。

わからない点は、保健所に相談しながら進めていく形になるでしょう。

また今後懸念されるのが、取引先がHACCPをやってない業者とは、取引を行わないという場合が出てくる可能性もあるので、可能な限り速やかに導入する必要があります。

参考として、こちらに「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化に関するQ&A 」を記載しました。

“HACCPとは” への2件のフィードバック

現在コメントは受け付けていません。