ECRAとは?

ECRA(エクラ)は、 Export Control Reform Actの頭文字をとったもので、1979年に制定された米国の輸出管理法に代わるものです。

実はアメリカの輸出管理法は2001年に失効しており、2000年代に入ってから17年物間、国際緊急経済権限法(IEEPA)という法律等に輸出管理の根拠をおいていました。

輸出管理や投資規制などを重要視したトランプ政権は、2018年、国防権限法という毎年立法化される法律の中に盛り込む形で、17年ぶりに輸出管理の法律を、恒久法として再立法化したのです。

これまでのアメリカでは、国際緊急経済権限法(IEEPA)という法律や、大統領令などに輸出管理の根拠を求めていました。

そして、企業や大学における実務の現場では、法律の下位にあるEARというRegulations(規則)に従って業務を行うわけですね。

つまり、別の法律等によって輸出管理や制裁の根拠が担保されている限り、実務的には大きな問題ではなかったわけです。

技術流出等の観点からも輸出管理の重要性をアメリカ政府が強く意識しているからに他なりません。

因みに、2018年国防権限法では、ECRAと同時に、FIRRMA(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)外国投資リスク審査現代化法という対内投資の規制に関する法律も同時に成立しており、

「輸出管理」や「投資規制」、「サイバーセキュリティー」などもアメリカが重視していることがよく分かると思います。

ECRAで規制されてるものはあるのか?

ECRAで規制される品目等は、具体的には下位のRegulationであるEARに記載されています。

下記の、アメリカ商務省産業安全保障局(BIS)のHPから、

「Search the EAR」 ⇒ EAR Part 734.3 ITEMS SUBJECT TO THE EARに記載されています。

(1)に関しては、米国からの輸出を規制しており、(2)~(5)に関しては、再輸出を規制しています。

※画面は(2)までしか映っていませんが。

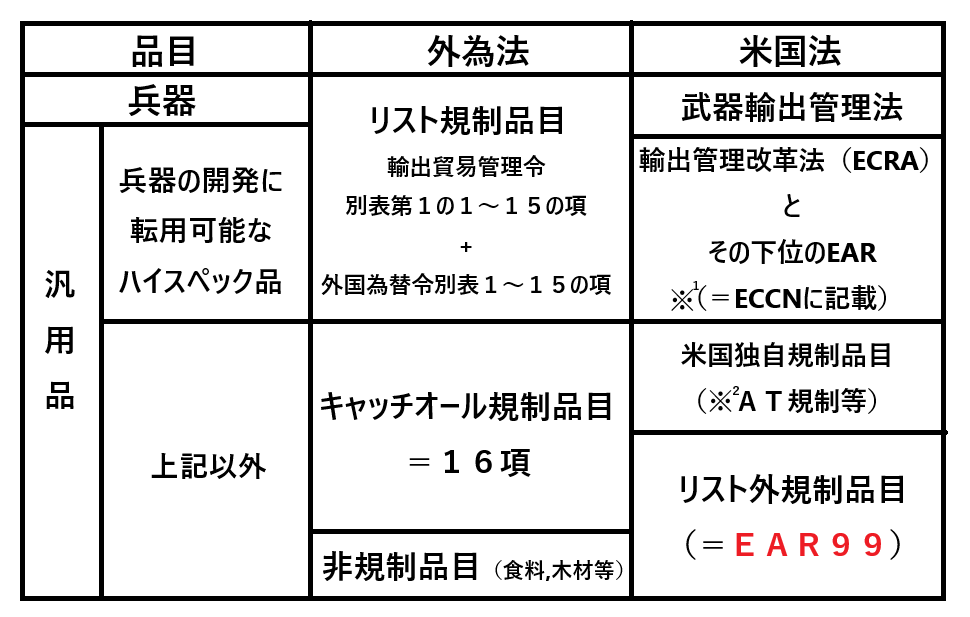

米国法を学ぶ際、みなさんにとってはおなじみの外為法との比較で考えてみるとよく理解しやすいかと思います。

※1EARの中のCCL(Commece Control List)という規制品⽬リストでは、各規制品⽬には5桁のECCN(Export Control Classification Number)が割り振られています。

ECCNには、貨物や技術の規制仕様に加えて、規制理由や許可例外の適⽤可否というものが記載されています。

※2AT規制とは、Anti terrorism(対テロ規制)の意味であり、再輸出しようとする品目がこのAT規制となっている場合には、米国政府が指定しているテロ支援国向けに輸出、再輸出する場合に許可申請しなければなりません。

上記の表の「EAR99」というなんとも意味が分からない文字が気になったかと思われますが、

日本での規制は、「リスト規制品」と「キャッチオール規制品」があり、その他「食料品や木材」などは規制対象とはなりません。

しかしながら、米国法では、全ての品目がEARの規制対象となっているのです。

つまりCCLに記載されていない品目であっても、“EAR99”として、やはりEARの規制対象品となっているのです。

EAR99の品目のほとんどは、輸出や再輸出にあたって許可不要ですが、Denied Personsとの取引や、Entity Listに掲載されている個人・事業体との取引、あるいは禁輸国・テロ支援国向けなどの輸出・再輸出に関しては、

許可申請の対象となり、また原則不許可になります。

外為法の「キャッチオール規制」品目とは扱いが異なりますので注意が必要です。

以上より、実務上はECRAの下位にあるEARを理解しなければならないということがよく分かると思います。

別項では、EARのどこに何が書いてあるか、またそれはどこを見にいけばわかるのか解説していきます。

“アメリカの輸出管理②ECRA” への1件のフィードバック

現在コメントは受け付けていません。