「令和の米騒動」と称され、お米の高騰が止まらない中、政府が2月14日にとうとう政府備蓄米の放出を決定しましたね。

備蓄米とは、深刻な凶作などの緊急事態を想定して、政府が備蓄している主食用米のことですが、その数は約100万トンで、日本全体のおよそ2ヵ月分の需要量とされています。

というのも、政府備蓄米というのは、大規模災害や凶作が起きた際などにしか放出することしか想定されていません。

事実、直近で放出が実施されたのは、2011年の東日本大震災や、2016年の熊本地震の発災時でした。

さらに、その規模も数万トン程度で、今回のように最大で21万トンも放出するというのは異例の決定といえるのではないでしょうか。

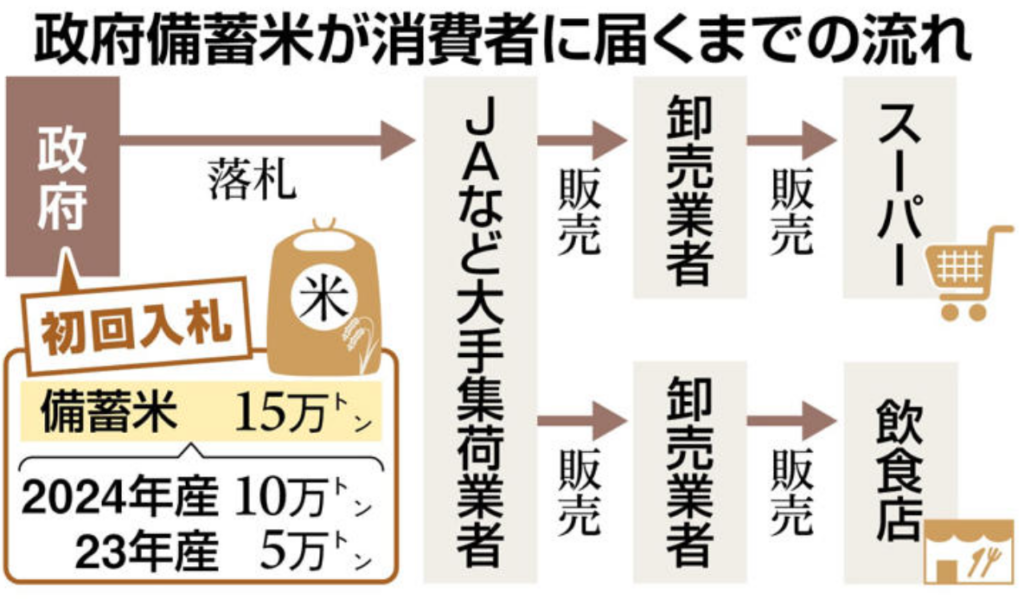

現在の米相場の高騰は、そもそも農協(JA)などの集荷業者が高値で生産者から米を集めたことに大きな原因がある。

したがって、いくら安い備蓄米が市場に流れたところで、高く買ってしまった米を赤字で売ることはできない。

となれば、米の価格が劇的に下がるとは考えづらい。

もうひとつ気がかりなのは、昨年以上に米の在庫量が足りなくなっているという報道が出始めている点です。

昨年夏の米不足を受けて、例年よりも早いペースで2024年産の新米が消費される「早食い」が起きており、「在庫水準がかなり危うい」という米業界の感触が漏れ伝わり始めているというのです。

一般的に米の在庫水準は、毎年6月末時点での民間在庫量によって測られる。

たとえば、深刻な米不足到来の前夜にあたる昨年6月末時点の民間在庫量は156万トンだった。

しかし、今年6月末の民間在庫量はこれをさらに下回る可能性が出てきている。

農水省の発表では、2025年6月末時点での米の民間在庫量は158万トンと想定されている。

これでも昨年同期と比較して2万トンしか上積みがないわけだが、JAグループの農業専門紙である日本農業新聞の試算結果はさらに深刻でした。

同紙が2月14日に公表した試算によると、今年6月末時点の民間在庫量は最大で130万トンと見積もられている。

仮にこの数字が現実になった場合、統計的に比較可能な1999年以降、史上最低となった昨年を大幅に更新する低水準となってしまう。

130万トンと言われてもピンとこないかもしれないが、国内の需要量は月間で約50万トンとされているため、130万トンでは3ヵ月分にも及ばない。

もっとも、この数字には今後市場に出回る政府備蓄米が算入されていないため、それが放出されれば、在庫水準は多少改善されるだろう。

個人的な話ですが、私の佐賀の祖父母は長年米農家として、私の親世代を含め、農業一本で私たちを育ててくれました。

そういった経緯もあり、今回の米高騰の背景について祖父母に聞きました。

「今年の米はすでに生産計画の段階からJAに出荷する量の提出が求められていて、全部JAに出荷が決まっているから、直販できるお米はない。」

「去年はお米が高値で引き取ってもらえたから、税金が思った以上にかかりそうだ。お前たちの口座を教えてくれ。」

前者の件はまた改めて記すとして、後者の内容は嬉しかったが、実現せず。(笑)

われわれが普段口にしている主食用米が食卓に並ぶまでのルートには、大きく3つの種類がある。

1つ目は、農家からの無償譲渡。

「米は親戚の農家から送ってもらう」という方もいらっしゃるかもしれないが、その場合はこれに当てはまり、農家自身が米を消費する場合もここに分類される。

2つ目が、農家による消費者への直接販売。

この2つで年間300万トンほどの米が流通している。

国内の年間消費量は約800万トンのため、およそ4割がこれらのルートで流通していることになる。

一方、今回の新米価格に大きな影響を与えているのは、残りの6割を占める3つ目のルートです。

この場合、まず集荷業者が農家から米を集め、そこから卸や小売業者に販売される。

農家から米を集める「集荷業者」にはJA(農協)やその他の業者が含まれている。

もっとも、「集荷業者」という括りにはなっているが、一般的にはJAを通じて米が出荷されるケースが多い。

その割合は産地によって相当な差があるが、例えば、佐賀では販売される米の約8割がそれに該当します。

今年の新米価格が高騰している最大の理由はここにある。

繰返しになるが、JAなどの集荷業者が農家に支払う金額が異例の高値になっているからだ。