2025年1月31日から、外為法の一部を改正する政令案等(重要・新興品目等及び補完的輸出規制等)に対するパブリックコメント(意見募集)が開始され、その中で、中古機械に対する規制強化の意見報告がありました。

”中古の工作機械を輸出する場合は、製造した企業と輸出者が異なることから、該非判定や取引審査を怠るなど適切な輸出管理がなされない事例が散見される。このため、中古の工作機械の輸出者に対し、注意喚起等の指導を含む厳格管理に向けた取組を強化すべきである。”

この提言を受けて、工作機械の位置決め精度等は、(1)当該工作機械の製造者、(2)製造者以外の者が行う場合、と区分し、後者の製造者以外の者が行う製造した日から20年超のものの取り扱いは、(1)の製造者が行う取り扱いも含めて現行どおりで、製造者以外の者が行う製造した日から20年以内のものの取り扱いが新たに規定された。

具体的には、製造者以外の者が実測値で該非判定をする場合、製造者に妥当性を確認したうえで、経済産業省に届出を行うこととする(届出を行わない場合は「申告値」又は「カタログ値等で該非判定を行う。)。

この「届出」が規制強化となる。

経済産業省は、「届出」が適切であれば、「届出受理票」を発行し、製造者以外の者が輸出をする場合、この「届出受理票」は通関の際に税関に提出し、確認してもらうことになる。

今回、上記の内容がそのまま盛り込まれる形で公布され、同年5月28日から施行されることになりました。

以下に、具体的な明文を抜粋して記載します。

(※抜粋)

Ⅳ 製造者以外の者による位置決め精度等の届出

(1)届出の取扱い

貨物等省令第1条第十四号イからハまでに規定する位置決め精度の数値又は、第5条第二号イからハまでに規定する一方向位置決めの繰返し性の数値の妥当性につき当該工作機械の製造者に確認した結果又は、当該工作機械の製造者が解散済みであることを示す結果を安全保障貿易審査課に提出し、届出受理票の交付を受けた場合は、当該届出により位置決め精度等の該非を判定することができる。

(2)提出書類

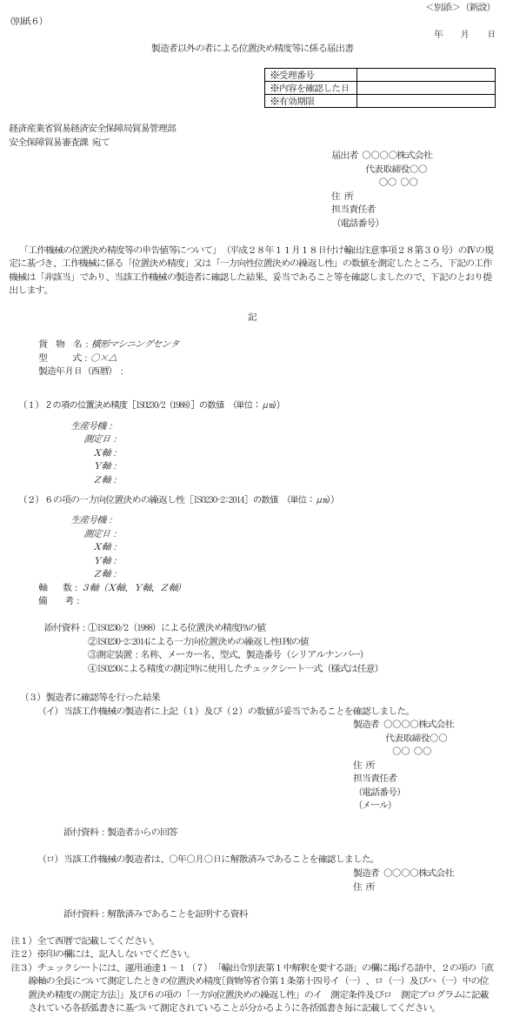

① 製造者以外の者による位置決め精度等に係る届出書(別紙6)・・・1通

② 届出書の根拠となる国際規格ISO230/2(1988)による位置決め精度(PA)の値(各直線軸の計算表及び図表)の写し・・・1式

③ 届出書の根拠となる国際規格ISO230-2:2014による一方向位置決めの繰返し性(UPR)の値(各直線軸の計算表及び図表(国際規格ISO230-2:2014に定義される測定の不確かさを考慮に入れない。))の写し・・・1式

④ 届出書が代表者でない場合、代表権を委任された者であることを証する授権証明書(提出書類通達様式8)・・・1通

(3)届出受理票の交付

① 安全保障貿易審査課に届出書が受理され、その内容が適切であると認められる場合には、受理印が押印された届出書1通が「届出受理票」として交付される。

② 届出書は、安全保障貿易審査課から届出受理票が交付された日から有効となる。

③ 届出受理票の有効期間は、交付された日から6月とする。

Ⅴ 記録の保存

本規程に従って判定した資料(製造者が保証する位置決め精度等の数値(カタログ類等に基づく測定値を含む。)及び安全保障貿易審査課に提出した全ての資料を、提出時から少なくとも5年間(輸出令別表第1の2の項に該当する貨物又は当該貨物に係る技術は、少なくとも7年間)保存すること。

なお、書類(届出受理票の原本を除く。)の保存に当たっては、電子媒体化することができる。

| 「輸出貿易管理令の運用について」 | 「運用通達」と呼ばれる通達で、主に輸出令別表第1中の「貨物(モノ)」の用語の解釈を定めています。 |

| 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」 | こちらは「役務通達」と呼ばれ、主に外為令別表中の「技術(情報等)」についての用語の解釈を定めています。 |

| 「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」 | 「提出書類通達」と呼ばれる通達のこと。 |

| 「包括許可取扱要領」 | |

| 「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について」 | 「事前相談手続通達」と呼ばれる通達。 |

【意見者・質問者】

”「貨物等省令第1条第十四号イからハまでの規定中の位置決め精度」の欄が、工作機械の位置決め精度については、「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」を元に実測値を用い申請を行ってきましたが、今後は実測値は該非判定に使えなくなるとの意味でしょうか?中古工作機械の場合、申請値は元のメーカーが持っていますので場合により、倒産などで入手不可能な場合がありますし、複数の会社に特注でお願いする場合もあり、もとの申請書に至れない場合もございますが、その場合にはどうすればよろしいのでしょうか?ご教示いただければ幸いに存じます。”

【経済産業省の回答】

”引き続き実測値を用いることはできますが、製造から20年以内の工作機械に関しては、新品時に該当である貨物を実測して非該当と判定する場合、製造者の確認を得た上で様式に沿って安全保障貿易審査課に届出をする必要があります。製造者が倒産している場合は、その旨を当該様式に記載した上で安全保障貿易審査課に届出をする必要があります。”

“中古機械の輸出「PA・UPR申告値についての法改正」” への2件のフィードバック

現在コメントは受け付けていません。