⏱読み終わるまで2分

種子法の廃止に続く種苗法改定で、次のような流れが完成した。

国・県によるコメなどの種子の提供事業やめさせ(種子法廃止)、その公共種子(今後の開発成果も含む)の知見を海外も含む民間企業に譲渡せよと命じ(農業競争力強化支援法)、次に、農家の自家増殖を制限し、企業が払下げとして取得した種を毎年購入せざるを得ない流れができた(種苗法改定)。

種苗法とは、植物の新品種を開発した人がそれを利用する権利を独占できると定める法律のことです。

ただし、種の共有資源としての性質に鑑み、農家は自家採種していいと認めてました(21条2項)。

今回の改定案は、その条項を削除して、農家であっても登録品種を無断で自家採種してはいけないことにしたのだ。

さらに、新品種の登録に当たって、その利用に国内限定や栽培地限定の条件をつけられるようにしたのです。

これらは、日本の種苗の海外への無断での持ち出しを抑制することが目的とされていた。

以前、ぶどうの新品種シャインマスカットが海外に持ち出され、多額の国費を投入して開発した品種にも関わらず海外で勝手に使われた、という経緯があった。

それによって、日本の農家による海外の販売市場が狭められ、場合によっては逆輸入で国内市場も奪われかねない状況であった。

しかし、種苗の自家増殖を制限する種苗法改定の目的であるはずの、種苗の海外流出の防止という説明は破綻している。

農家の自家増殖が海外流出に繋がった事例は確認されておらず、「海外流出の防止のために自家増殖制限が必要」とは言えない。

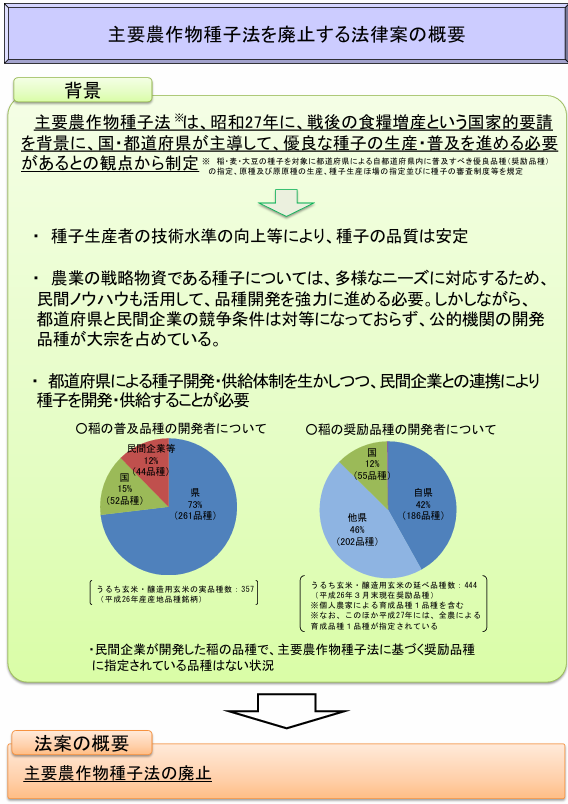

参考:一般財団法人環境イノベーション情報機構:主要農作物種子法の概要(農林水産省)

決め手は、現地での品種登録が絶対的に必要なのであり、種苗法改定とは別である。

つまり、種苗の海外流出の原因は農家の自家増殖ではないのです。

自家増殖を制限しても、ポケットに入れれば簡単に持ち出せる。現地での品種登録で取り締まることだが、シャインマスカットはそれを忘れてしまった。

つまり、政府が「種子法を廃止→農業競争力強化支援法8条四号→種苗法改定」によって、コメ・小麦・大豆の公共の種事業をやめさせ、その知見を海外も含む民間企業へ譲渡せよと要請し、

その次に自家増殖を制限し、企業に渡った種を買わざるを得ない状況をつくる。

このようなことをすれば、誰が考えても種の海外依存を促進しかねない。

だから、種苗法改定の最大の目的は別にある。

知的財産権の強化による企業利益の増大=種を高く買わせることにある、と言えるのではないでしょうか。

“種苗法改定は海外流出の歯止めになるのか①” への1件のフィードバック

現在コメントは受け付けていません。